Per i giovani, la digitalizzazione rappresenta una grande trappola; a volte, ottenere più like, giocare online e altre interazioni digitali li scoraggia dal partecipare ad attività sociali e sportive di persona.

Non è vero che solo le persone anziane si sentano sole. Esistono numerosi indicatori che evidenziano il disagio emotivo e la mancanza di supporto sociale anche in altre fasce di popolazione. L’ultima ondata dell’Enquesta de Salut de Catalunya (2023) mostra che il 22,1% dei cittadini prova un certo disagio emotivo e che il 25% non ha nessuno o solo una o due persone con cui condividere i propri problemi.

Tuttavia, la solitudine non è solo la mancanza di relazioni sociali, ma soprattutto l’insoddisfazione per quelle esistenti o la loro totale assenza, come avverte il Dr. Juan Carlos Durán, dell’Hospital San Juan Grande di Jerez de la Frontera, nell’ambito di SOM Salut Mental, un’iniziativa di 14 organizzazioni sotto l’egida di Sant Joan de Déu, volta a fornire informazioni e sensibilizzare sulla salute mentale. In altre parole, sebbene l’isolamento possa essere un fattore determinante, non è sinonimo di solitudine. Si dissolve così l’immagine degli anziani soli in casa. La solitudine colpisce loro, sì, ma anche i giovani che passano la giornata davanti al cellulare.

“Stiamo rilevando un aumento della solitudine anche al di fuori della popolazione anziana”, spiega Juanjo Ortega, direttore dell’opera sociale di Sant Joan de Déu, che ha realizzato una campagna di sensibilizzazione durante la settimana contro la solitudine indesiderata all’inizio di ottobre. “Il 25% dei bambini e dei giovani afferma di sentirsi a volte soli e, in molti casi, di non avere nessuno con cui confidarsi”. Secondo Ortega, la solitudine degli anziani è legata alla perdita di familiari e amici e alle limitazioni fisiche, una situazione aggravata nei contesti rurali, per cui la risposta deve essere quella di condurre una vita attiva: “Bisogna superare la pigrizia e uscire di casa”.

Per i giovani, invece, la digitalizzazione rappresenta una grande trappola. “Oggi è più facile fingere di avere una vita sociale stando a casa”, avverte Ortega, sottolineando che ottenere più like, giocare online e altre interazioni virtuali scoraggiano la partecipazione ad attività sociali e sportive in presenza. “La vita dal divano evita i conflitti, perché basta semplicemente smettere di seguire qualcuno, ma quando si hanno problemi, i social network non bastano più”. Oggi, di fronte a fenomeni come bullismo, grassofobia, razzismo… è più facile rifugiarsi nella tecnologia, spezzando le reti di mutuo aiuto.

Tutto questo va di pari passo con un mondo sempre più individualista. Ora quasi tutto può essere fatto da casa: informarsi, fare acquisti, giocare, guardare film… Ma questo significa incontrarsi meno con gli amici, non parlare con i responsabili dei negozi locali – che vengono sempre più inglobati dalle vendite online e dai grandi supermercati –, non conoscere i vicini, non partecipare alle organizzazioni locali… Perfino il lavoro può essere svolto da casa, riducendo le occasioni di incontro con i colleghi.

Il direttore dell’opera sociale di Sant Joan de Déu avverte che questa tendenza all’isolamento porta alla disgregazione delle reti comunitarie, una situazione che, nel caso delle famiglie con seconde case, è ancora più grave, poiché spesso trascorrono i fine settimana lontano dal comune in cui vivono quotidianamente, riducendo così le possibilità dei figli di relazionarsi con il loro ambiente abituale: “Si tratta di un problema strutturale, quindi dobbiamo rafforzare la vita sociale attraverso il piccolo commercio, gli sport di squadra scolastici, i club di lettura…, qualsiasi spazio attraente che, senza volerlo, favorisca la socializzazione”.

Giovani

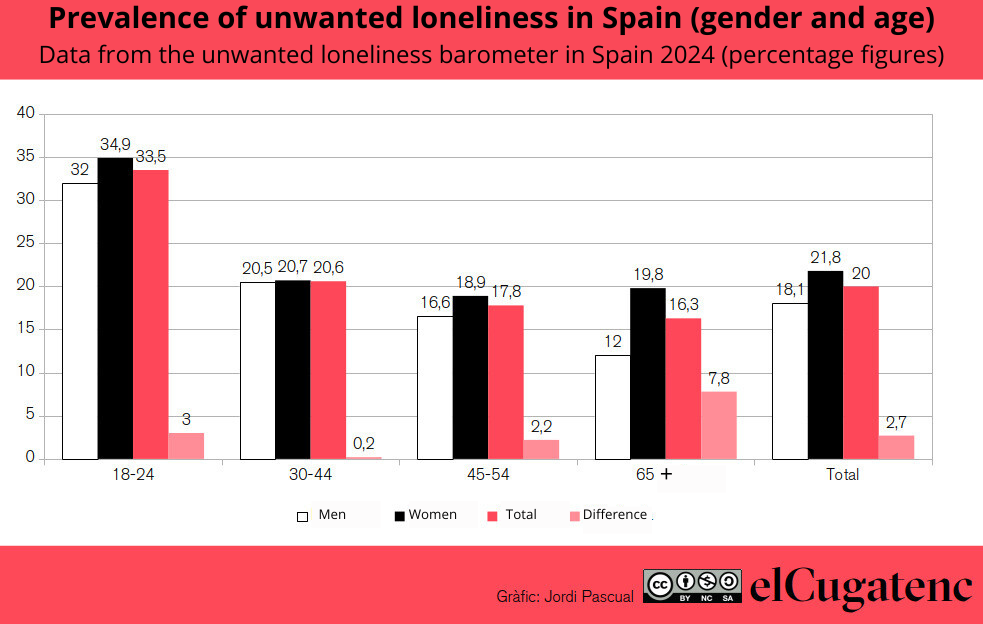

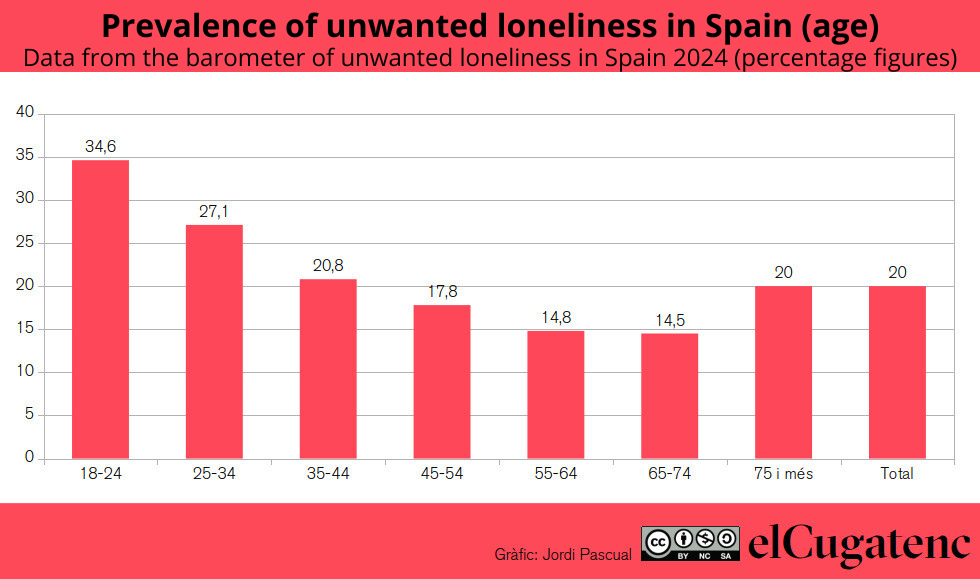

Uno studio dell’Osservatorio Statale sulla Solitudine Indesiderata mostra che il 25,5% dei giovani tra i 16 e i 29 anni si trova in una situazione di solitudine, 5,5 punti in più rispetto alla media della popolazione generale. In effetti, questo dato indica una maggiore solitudine rispetto agli anziani, poiché la più bassa prevalenza di solitudine (14,5%) si registra tra i 65 e i 74 anni, mentre subito dopo si osserva un aumento (fino al 20%, valori comparabili alla fascia 35-44 anni e precisamente alla media calcolata dall’Osservatorio).

Laura Gallego, assistente sociale e referente di Escolta Jove, un programma di accompagnamento emotivo promosso dalla Diputació e arrivato a Sant Cugat attraverso l’OhFicina Jove!, spiega che è molto importante prendersi cura della salute mentale, soprattutto nell’adolescenza, poiché è il periodo in cui le persone costruiscono la propria identità. Il servizio è appena entrato in funzione a settembre e, fino ad ora, non hanno rilevato casi di solitudine, ma hanno notato un uso eccessivo degli schermi, che può aprire la strada a questo problema. Infatti, l’OhFicina Jove! ospita anche il servizio di consulenza 1 Segon su droghe e schermi, che dipende da un piano elaborato dal Comune.

L’obiettivo di questi servizi, spiega Gallego, è poter indirizzare i giovani, se necessario, per garantire loro un’assistenza adeguata. Per questo motivo, vanno nelle scuole secondarie per spiegarne l’esistenza e proporre anche laboratori attraverso il Programma di Dinamizzazione Educativa, un’opportunità per parlare del senso di appartenenza a un gruppo, del bullismo, dell’empatia e dell’esclusione, tra gli altri temi. La collaborazione si completa con la tavola rotonda sulla salute mentale, che riunisce organizzazioni e servizi che svolgono attività legate alla salute mentale. In questo modo, Escolta Jove può mantenere un contatto diretto con i professionisti dei centri educativi e sanitari, nonché con i servizi specializzati per i giovani, come il Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).

Anziani

Oltre all’allarme rappresentato dai dati sulla solitudine tra i giovani, gli anziani continuano a essere un gruppo a rischio, poiché alla perdita della mobilità si aggiunge la morte di amici e familiari e la mancanza di visite da parte di figli e nipoti. “L’80% delle persone che frequentano la Llar d’Avis sono donne vedove”, avverte Joan Cortadellas, presidente della Llar d’Avis de la Parròquia de Sant Cugat, che, insieme alle altre sei residenze per anziani della città, svolge un lavoro essenziale affinché gli anziani possano incontrarsi e svolgere ogni tipo di attività. La Llar d’Avis accoglie 750 persone, di cui 600 sono socie. Per Cortadellas, che è anche vicepresidente del Consell de la Gent Gran, è fondamentale garantire che i centri di quartiere siano attivi e, se possibile, aprirne di nuovi per evitare lunghi spostamenti che le persone con mobilità ridotta non possono affrontare: “Venire qui li costringe a uscire di casa e prepararsi, mentre restare a casa significa morire un po’ ogni giorno”. Tuttavia, alcune di queste residenze hanno bisogno di volontari e di attività di animazione per garantire che svolgano correttamente il loro ruolo.

L’attenzione agli anziani preoccupa anche le amministrazioni, che, oltre ai servizi di assistenza domiciliare che offrono supporto per alcune ore al giorno, promuovono programmi per affrontare la solitudine indesiderata. È il caso del programma Nexes della Diputació, che nel 2023 è intervenuto in 300 casi, con l’obiettivo di raggiungere mille beneficiari. Questo programma è destinato a persone oltre i 65 anni già individuate dai servizi sociali attraverso la teleassistenza, il SAD o tramite il censimento municipale, con lo scopo di garantire il supporto delle organizzazioni e del quartiere per migliorare il loro benessere.

Migrazione, precarietà e isolamento

Un altro fattore determinante nella solitudine è la migrazione, poiché chi arriva in un nuovo paese spesso non dispone di una rete di supporto nella società ospitante e impiega tempo a costruirne una. Tuttavia, Gabriela Poblet, dottoressa in Antropologia Sociale e Culturale, docente presso l’UAB e direttrice di Europa Sense Murs, spiega che la mancanza di una rete sociale non porta automaticamente a una situazione di solitudine, sebbene sia vero che i legami di accoglienza si siano ridotti con la graduale scomparsa dei call center e di altri spazi dove i migranti potevano incontrarsi e condividere esperienze. Inoltre, la docente avverte che il profilo della migrazione è cambiato, con un aumento dei flussi migratori dovuti alla violenza, fenomeno generalmente associato a una maggiore diffidenza.

“Molti lavoratori lavorano 24 ore al giorno per tutta la settimana”, avverte l’esperta in riferimento a coloro che lavorano come assistenti domiciliari per anziani o persone dipendenti, rendendo difficile per loro incontrare amici e familiari. “Il regime interno decapitalizza socialmente, e ho conosciuto donne che mi hanno raccontato di sentirsi come robot”. Ciò evidenzia la cosiddetta Sindrome Italia, così chiamata in riferimento alle donne rumene emigrate in Italia per prendersi cura degli anziani e che, una volta tornate a casa, hanno avuto bisogno di un processo di recupero dopo l’isolamento.

“Lo abbiamo imparato con la pandemia, ma loro lo vivevano già prima”, avverte Poblet, che sottolinea come l’unica alternativa per non perdere il lavoro sia utilizzare la tecnologia e, in secondo luogo, cercare di negoziare giorni di riposo. “Molte non possono permettersi di rinunciare al lavoro, perché significherebbe non mandare soldi alle proprie famiglie e, inoltre, non esiste un contratto collettivo, né possono essere effettuate ispezioni sul lavoro perché si trovano in abitazioni private”. La negoziazione, quindi, avviene tra privati e, spesso, spiega l’esperta, le famiglie credono che il disagio della persona assunta sia dovuto al dolore migratorio e non alle condizioni lavorative: “Lavorare come interna significa essere permanentemente nella vita di qualcun altro”.

Altri fattori e gruppi a rischio

La solitudine colpisce tutti, ma in particolare i gruppi più vulnerabili e stigmatizzati. È il caso, ad esempio, della comunità LGTBIQ+, la cui solitudine è stata poco analizzata e per cui esistono dati specifici solo nei Paesi Bassi. Secondo l’articolo Solitude, ageing and sexual and gender diversity. La experiencia de la Fundació Enllaç [giugno 2022], di Josep Maria Mesquida, Joan Casas-Martí e Adela Boixadós, la solitudine moderata tra le persone LGTBI si attesta al 34% (12 punti in più rispetto alla media dell’intera popolazione) e la solitudine estrema al 16% (13 punti in più).

Un altro gruppo a rischio è quello delle persone con disabilità, il 50,6% delle quali dichiara, secondo lo State Observatory on Unwanted Loneliness, di trovarsi in una situazione di solitudine. Una maggiore prevalenza è evidente anche tra le persone con problemi di salute mentale e malattie psichiatriche non considerate disabilità. Stigma e isolamento allontanano queste persone da molti ambiti di socializzazione, aumentando la loro sensazione di solitudine e rendendo necessaria la partecipazione a iniziative come l’Espai de Lleure de l’Ateneu Social Club. Questo spazio è rivolto a persone con problemi di salute mentale a lungo termine e offre laboratori guidati, attività autogestite, scambi sociali, uscite ed eventi culturali.